SEOリライトとは?効果を最大化する記事選びの方法とタイミングを解説

SEO対策記事におけるリライトとは、既に作成してサイトに公開した記事をよりGoogleやユーザーに評価される満足度の高い記事にするため、内容を修正することを指します。

作成したSEO記事をより上位表示させるためには、作成した後に適切な時期に狙っている対策キーワードと実際の上位表示キーワードの確認や順位状況を確認し、1ページ目に表示させるためのリライトをすることが非常に大切になります。

本記事では、記事をリライトするベストなタイミング・効果の高いリライトをする記事の選び方・具体的なリライト方法・筆者の経験則から学んだ順位向上に大切なリライトのやり方を紹介します。

新規記事をアップしても、検索順位が上がらない方やこれから初めてリライトをする方にぜひ読んで頂きたい内容となっています。

関連記事:SEO対策の費用相場を施策別の【料金早見表】で解説。

関連記事:SEOライティングの基本!上位獲得が狙えるコツやテクニックを徹底解説!

上位表示させる且つ、問い合わせ率の高い記事の作成を安価で外注ご検討をされている方は、ぜひ以下サービスページからお問い合わせください。

SEOはリライトが上位表示達成の鍵を握る

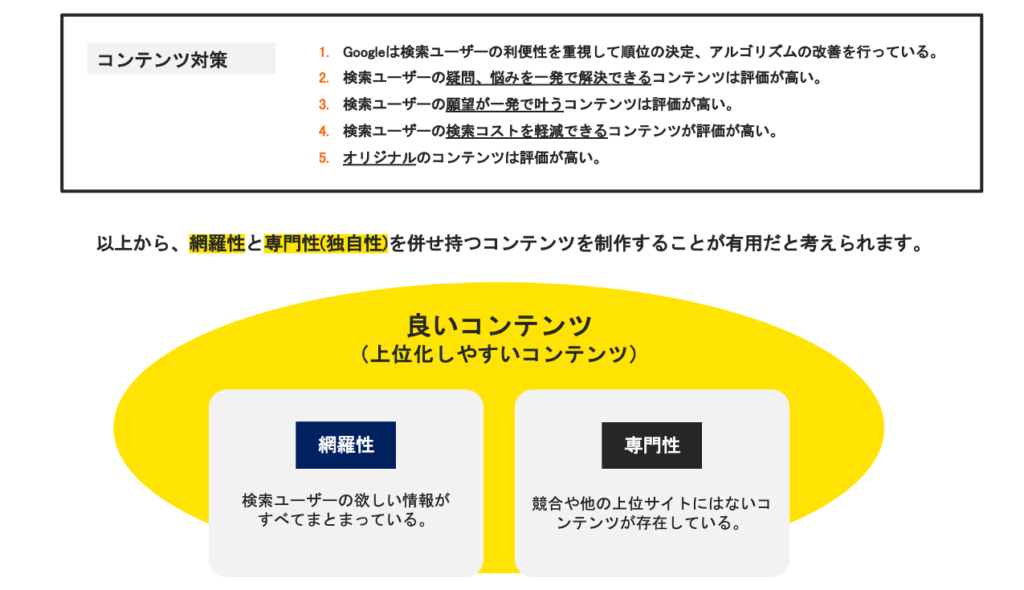

コンテンツ記事を作成する上で、適切なキーワード選定と記事内容(有益性・独自性)は非常に大切です。しかし、記事を公開した後に内容をリライト(改善・改良)することも、新規記事作成と同じくらい検索順位向上には重要です。

記事公開後、一定期間が過ぎたら検索順位や流入キーワードを確認し、必要に応じてリライトを実施しましょう。新規記事を増やし続けるだけでなく、既存記事の強化によって費用対効果高く順位を伸ばせる可能性があります。

記事をリライトをする理由(意味)とは

記事をリライトするのは、公開後の各記事がどれほどGoogleに評価されているか(順位状況)を確認し、適切な改善を加えることで現在の検索順位をより向上させるためです。リライトによってCTR(クリック率)やCVR(問い合わせ率)も上がり、結果としてサイト全体のアクセス数や問い合わせ数増加につながります。

リライトをする主な理由は以下のとおりです。

① 対策キーワードと実際の検索キーワードのズレをなくす

記事作成時に想定したキーワードと、実際に検索結果で表示されているキーワードとのズレを修正します。

② 情報の鮮度を高める

古い情報を最新の内容に更新します。情報が古いままではユーザーの役に立たず、Googleから評価を下げられる可能性があります。

③ 導線を改善し遷移率を高める

記事内のリンクや構成を見直し、他ページへの誘導やコンバージョンへの導線を最適化します。

④ CVRを上げる

記事内容や導線を調整して、問い合わせや購入などのコンバージョン率を向上させます。

⑤ 検索アルゴリズムの変化に対応する

検索エンジンのアルゴリズム更新に合わせて、評価基準に適合するよう記事を最適化します。

Googleは年に数回コアアルゴリズムのアップデートを行い、検索順位の決定基準が変わることがあります。例えば2024年8月のコアアップデートでは、検索エンジン対策ばかりに注力したページの評価が下がり、ユーザーの役に立つページがより上位表示されるようになりました。

この結果、多くのページで順位変動が起こり、ユーザー本位の内容にリライトする必要性が生じています。Google自身も2022年以降、役に立たない独自性のないコンテンツを検索結果に表示させにくくする調整を継続しており、2024年3月のコアアップデートでは低品質な検索結果を約40%削減する改善を実施しました。こうしたアルゴリズム変化に対応するためにも、既存記事の定期的なリライトが重要になっています。

関連記事:コンテンツSEOの極意とは?検索順位とCV数を向上させる戦略伝授

リライトのSEO効果について

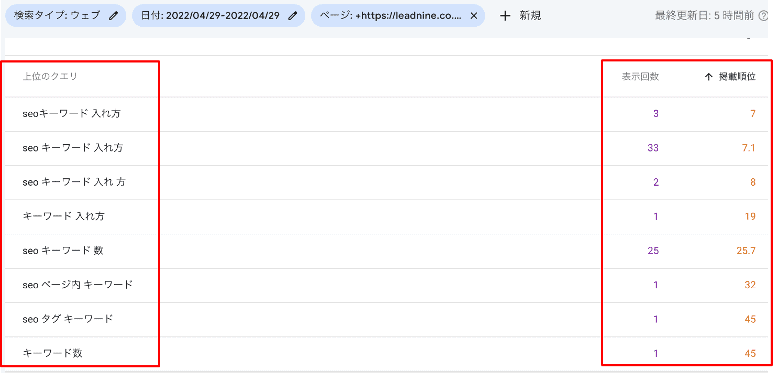

弊社のコンテンツ記事をリライトした事例ですが、「SEOキーワード 入れ方」を対策キーワードに記事を作成して3ヶ月後の順位が30位前後の記事がありました。上位表示できるポテンシャルのある記事だと判断してリライトをした結果、リライト後1ヶ月で30位から5位まで順位が上昇しました。

実施した対策としては下記になります。

・タイトル/ディスクリプションの改善

・hタグキーワードと階層の改善

・関連記事への内部リンク強化

リライトで大切なこと

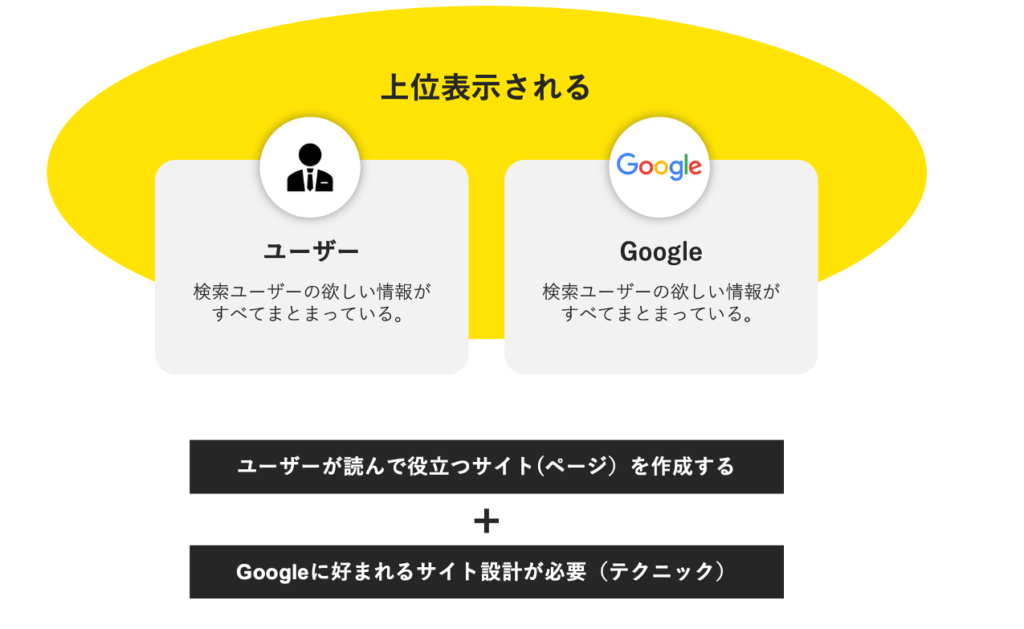

リライトを行う上で大切なのは、ユーザーが検索したキーワードに対する悩みや疑問をその記事1つで全て解決することです。記事全体を通じて読みやすく構成し、さらに関連する他の悩みに答えるコンテンツも用意して内部リンクでつなげることで、サイト全体でユーザーのニーズを網羅的に満たすことが重要です。要するに、ユーザーにもGoogleにも評価される記事に仕上げることがリライトのポイントです。

この点はGoogleが公表している検索品質の指針(E-E-A-T: Experience、Expertise、Authoritativeness、Trustworthiness)とも合致します。Googleの自動ランキングシステムは「人のために作られた有益で信頼できる情報」を優先すると明言しており、検索エンジン向けの内容ばかりでは上位表示されにくいのです。

闇雲に新規記事を追加するだけでは、現在のGoogleアルゴリズム上、検索結果にすら表示されない傾向にあります。実際、Googleは2022年以降こうした独自性の乏しいコンテンツを低評価とするアルゴリズム更新を行っており、2024年3月のコアアップデートでは低品質な検索結果をさらに減らす改善も実施しました。そのため、Googleに評価され上位表示させるためには独自性が高く有益な記事をサイト内に充実させる必要があります。

現在のGoogleから評価されるサイトとは、独自性があり有益な情報が網羅的に掲載されている且つ、1発で検索ユーザーの顕在ニーズから潜在ニーズまでを叶えるWEBサイトです。

そのため、検索ユーザーのニーズや悩みを解決できるコンテンツ記事を1つのページで完結させず、そこから関連したユーザーの検索的ニーズや悩みを解決するコンテンツを制作してサイト上に網羅的させることが重要です。コンテンツSEO概要や上位表示させる具体的な記事作成方法を知りたい方は、SEO対策の記事書き方【19原則】文章構成の作成方法を詳しく解説をご覧ください。

Googleとユーザーに評価されるコンテンツ記事とは

Googleに評価される記事を作成するには、ユーザーの検索意図や悩みを的確に解決できる、高品質な記事が必要です。「読んで良かった」と感じてもらえる内容こそが評価につながります。ユーザーに有益だと評価されれば、滞在時間や回遊(遷移)率などのデータにも表れ、それがGoogle検索アルゴリズムにも伝わって最終的に上位表示につながります。

① ユーザーが評価する → ② グーグルが評価する → 結果上位表示される

では具体的にどうすれば、ユーザーに評価される記事を作成できるかというと、1番大切なことは綺麗事でもなんでもなくユーザー(読者)のために役立つ記事を作成しようというスタンスです。このスタンスが結果、上位表示へと繋がります。

上記スタンスがある前提で、以下のようなことを意識して記事を作成することでさらにユーザーに評価される記事を作成することができます。

【良いコンテンツ記事の定義とは】① 他にない情報を知れる独自の情報がある → 専門的でユニークなトピックの内容を追加する

② 図解などされていてわかりやすい → わかりやすい写真やイラストを追加する

③ 悩みを深堀りしている → 深い悩みと解決方法を突き詰める

④ 関連情報も知ることができる → 関連記事を内部リンクで繋ぐ

既存記事の順位が上がらない理由

品質が低いページ(ユーザーにとって有益でない記事内容)でサイトが網羅されていても、

記事毎の順位が上がらず、またサイト全体の評価を高めることはできません。

さらに記事内容だけでなく、サイト設計やSEO内部対策などサイト全体がSEOに対応していないと、記事単体での上位表示は難しいです。現在のコンテンツSEOは記事単体の勝負ではなく、サイト全体での戦いになっています。

検索順位が上がらない記事の特徴は以下になりますので、苦戦されている方は現在作成しているの記事が当てはまらないかどうか確認してみてください。該当項目があれば、その項目を重点的にリライト、SEO対策をしてみてください。

【既存記事の順位が上がらない理由】● 検索意図をはずしている

● 必要な情報が足りない

● 上位ページと内容が似ている

● オリジナル情報が少ない

● 上位サイトの記事と比較して関連記事数が少ない

● 内部リンクが繋がれていない、または少ない

● 上位サイトの記事と比較して文字数が足りない

もし現在のSEOがよくわからず、対策に苦戦されている方は、今現在(2023年12月時点)Googleがサイトを評価する「ルール」と「評価基準」をまとめた「【2024年最新】SEOとは?SEO対策で上位表示させる方法を解説」をご覧いただくと現在のSEO対策を体系的に理解して効果のあるSEO対策がイメージできると思います。

競合サイトと自社コンテンツを比較して、効率よく検索順位を上げる手順を詳しく知りたい方は「検索順位を上げるために必要なSEO対策方法。Google順位決定のロジックとは?」をご参考ください。

対策キーワード選定が間違っているために記事が検索表示されないことも考えられます。SEOキーワードの選定は、SEO対策の成功を左右するほど重要な工程です。キーワード選定に自信のない方は「SEOキーワード選定のやり方(コツ)初心者でも1から実践できる選び方手順をお伝えします」をご覧ください。

上位表示させる且つ、問い合わせ率の高い記事の作成を安価で外注ご検討をされている方は、ぜひ以下サービスページからお問い合わせください。

SEO効果の高いリライトをするタイミングとは

リライトをするベストなタイミングは結論、新規記事がインデックスされてから3ヶ月前後です。

まず新規ページがGoogle検索結果にサイトが表示されるまで下記の行程があります。

新規ページを公開してから検索結果に表示されるまでには、次のプロセスがあります。

① Googleのクローラーが新規ページを発見

② ページをインデックス(検索エンジンのデータベースに登録)

この間、およそ1〜2週間ほどかかります。そしてページがインデックスされてから約3ヶ月が経過すると、Googleによるその記事の評価(ポテンシャル)が検索順位として現れ始めます。したがって、公開後3ヶ月が経過したタイミングが、その記事をリライトする最適な時期となります。ポテンシャルの高い記事を見極めてリライトすることで、さらに検索上位を狙うことができるでしょう。

具体的には、公開から3ヶ月ほど経過した段階で表示回数が伸びているページや検索順位が付いている(目安:50位以内)記事をリライト候補とします。逆に3ヶ月経っても狙ったキーワードで50位以下に沈んでいる場合は、記事内容が検索意図を外している可能性が高いため、記事を作り直すか他の記事に統合することも検討します。

また、記事公開後にGoogleのコアアルゴリズムアップデートなどで検索順位が大きく変動した場合や、内容が古くなってしまった場合も、3ヶ月を待たず適宜リライトを検討しましょう。アルゴリズム変化によって以前は上位だった記事が急落したようなケースでは、新しい評価基準に沿って内容を見直すことで順位回復のチャンスがあります。

SEO効果の高いリライト記事の選び方

では実際にリライトを始めるにあたり、どの記事から着手すべきかを考えてみましょう。リライトには時間と労力がかかるため、限られたリソースで最大の効果を出すためにも、優先順位を付けて取り組むことが大切です。

基本的には、リライトに費やす時間に対して効果が高い記事から順に手を付けます。ここで言う「効果」はサイト運営の目的によって異なります(セッション数、PV数、問い合わせ数など)が、一般的には以下の4つの指標を基準に選定するとよいでしょう。

① 検索順位 >> ② 検索ボリューム ≧ ③ キーワード価値 >>>> ④ CTR(クリック率)

サイト目標や状況によって、どの基準が重要になるか割合は変わりますが、一般的な重要度としては上記のようなイメージ感となります。

自社サイトの目標やゴールから逆算して、4つの基準をご参考頂きながらサイト目標数字達成に対してインパクト(費用対効果)が大きい記事から順番にリライトしてください。

① 検索順位を基準にリライトする

まずは現在の検索順位を基準に優先順位を付けます。極端に順位が低い(圏外に近い)記事よりも、11位〜30位程度で踏みとどまっている記事をリライトした方が、短期間で1ページ目に押し上げられる可能性が高いため優先度が高くなります。【検索順位毎の想定クリック率を知りたい方はこちら】も参考に、どの記事を強化すればより多くのクリックを獲得できそうか判断しましょう。

なお、一度上位表示されていたのに順位が急落した記事も要注意です。競合の台頭やアルゴリズム更新などで以前より評価が下がった記事は、速やかに問題点を洗い出してリライトすることで再浮上を狙えます。

② 検索ボリュームを基準にリライトする

同じ11位の記事が複数ある場合は、検索ボリューム(検索需要)が多い記事からリライトするのがおすすめです。ボリュームが大きいキーワードで上位表示できれば、それだけアクセス数の増加が見込めるためです。リライトの効果を最大化するには、より多くのユーザー流入が期待できるテーマから取り組みましょう。

③ キーワード価値を基準にリライトする

検索ボリュームが同程度の記事が複数ある場合は、キーワードの持つ価値(商業的価値やコンバージョンとの近さ)で優先順位を付けます。例えばA/B二つのキーワードで月間検索数が似通っている場合、問い合わせや売上につながりやすいキーワードを含む記事の方を優先します。リスティング広告で高いクリック単価が設定されているようなキーワードほど商業的価値が高いと判断できるので、一つの目安にするとよいでしょう。価値の高いキーワードで流入を増やせれば、それだけCV数アップにも直結します。

④ クリック率(CTR)を基準にリライトする

例えば検索順位5位の記事が2つある場合、CTR(クリック率)が低い記事のタイトルやディスクリプションを改善した方が、同じ順位でもより多くアクセスを集められます。検索結果に表示はされているのにクリックされていない記事は、タイトルや説明文がユーザーにとって魅力不足である可能性が高いからです。検索パフォーマンスレポートでCTRを確認し、平均より低い記事はタイトル・説明文をリライトしてクリックされやすい表現に改善しましょう。

【専門性の高い記事を安価で作成します】

高い実績を持つSEOディレクター、ライターが戦略立案から実行までを実行

リライトやり方には大きく2つのアプローチがある

リライトの具体的な進め方として、大きく分けて2つのアプローチがあります。どちらもユーザーとGoogleに評価される記事に近づけるために有効で、両方を組み合わせることでより効果的なリライトが可能です。

- データ分析アプローチ数字データや流入キーワードなど客観的な指標に基づいて改善方針を決める方法

- 検索結果・ユーザーニーズ分析アプローチ検索結果上位ページやユーザーの声を参考に改善方針を決める方法

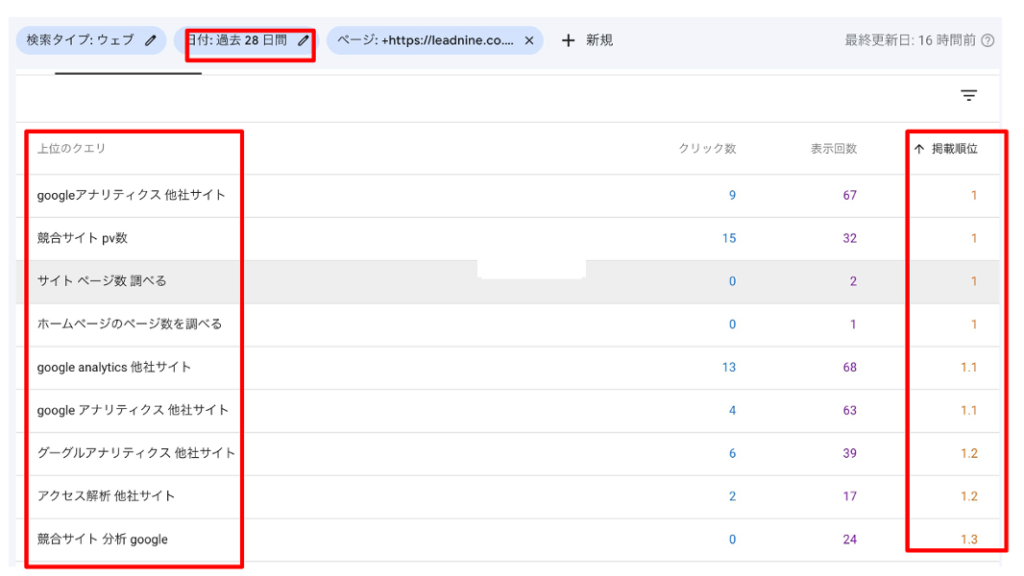

Googleサーチコンソールのデータからリライト(データ数字から分析)

Googleサーチコンソールとは、Googleが無償で提供している分析ツールで、サイト順位状況とユーザーがアクセスするまでのデータを事細かく確認することができます。

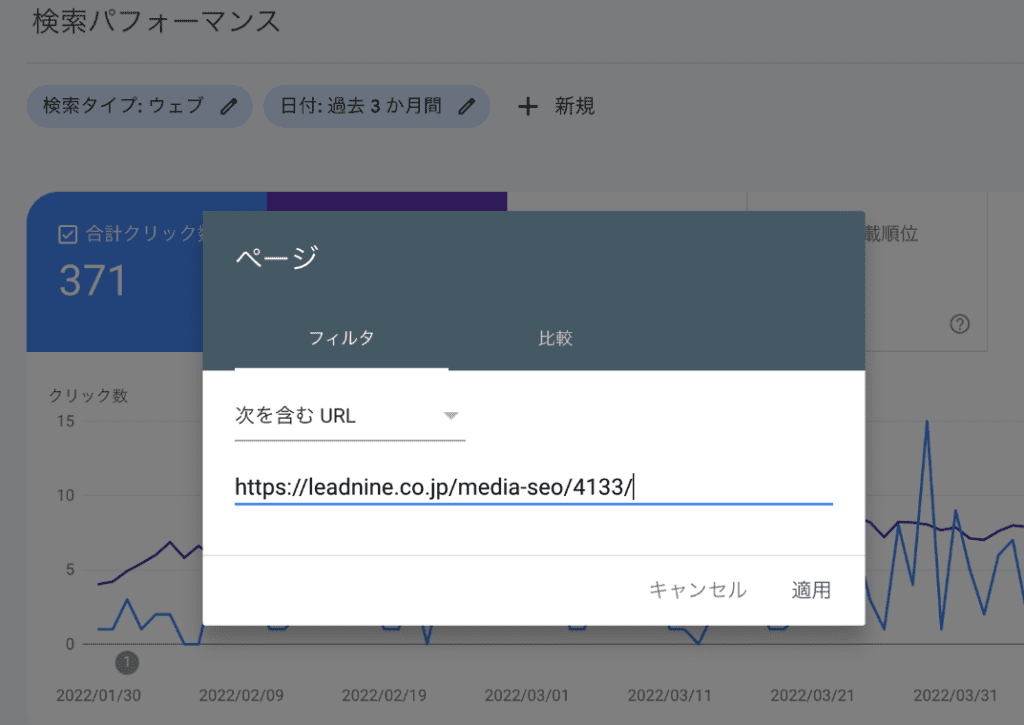

① 検索パフォーマンスから新規検索条件に対象記事URLを指定する

② 対象記事URLで表示されているキーワードと検索順位を確認(対象期間は3ヶ月/1ヶ月/1週間)

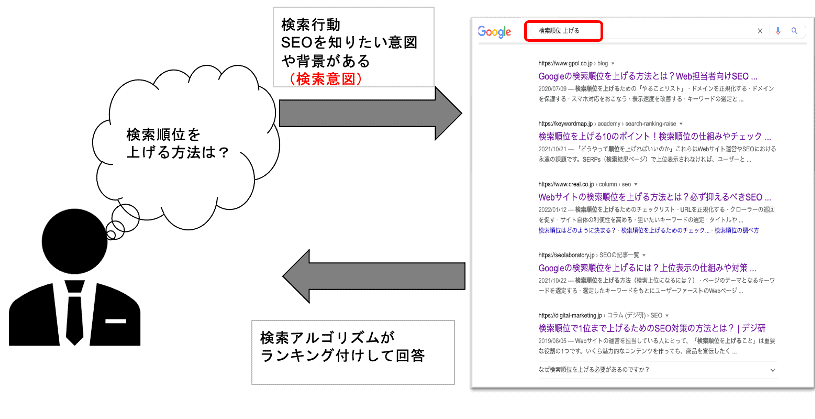

サーチコンソールを使用したリライト方法は、リライトをする記事の流入キーワードや検索順位、表示回数を確認する方法です。また、当初記事作成する際に想定していた対策キーワードと実際に表示されているキーワード群にズレがないかを確認します。

対策キーワードと表示キーワードのズレを確認

① ズレが大きい場合のリライトここで当初の対策キーワードと実際に記事が検索表示されているキーワード群に大きくずれがある場合は、抜本的なリライトが必要となります。対策キーワードと実際表示されているキーワードが異なっている場合は、表示されているキーワード群に記事内容を合わせるリライトを推奨します。

例えば、「SEOキーワード 入れ方」で記事を作成したのにも関わらず、実際に表示されているキーワードは「SEOキーワード 数」「 SEOキーワード場所」で表示回数が多く、順位が高いなどです。

② ズレがない場合のリライト対策キーワードと表示されているキーワード群にズレがない場合は、実際のインプレッションから検索クエリを確認して、高順位やクリックされているキーワードを確認します。対策キーワードで順位向上させるために必要な情報を追記/修正するリライトを行います。

次に対策キーワード以外で表示回数が多かったり、検索順位が高いキーワードがないかを確認します。順位目安は30位くらいです。もし想定外のキーワードで30位ほどのキーワードがあり、狙いたいキーワードであればタグにキーワードを入れたり、記事内容にキーワードに対する情報を追加するなどのリライトをします。

検索結果画面やユーザーニーズからリライト(ユーザーニーズを参考)

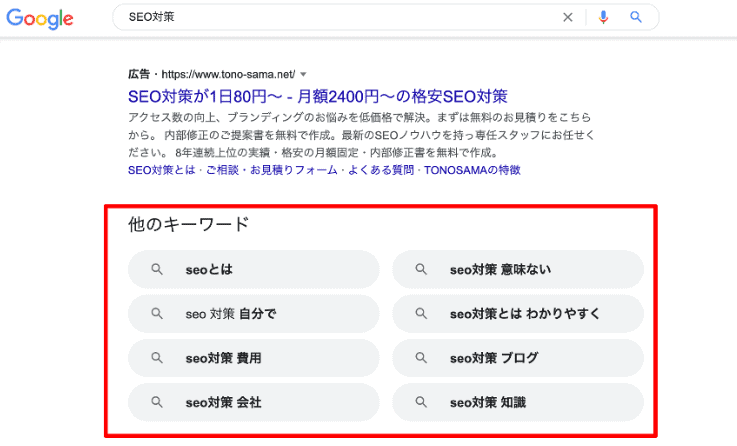

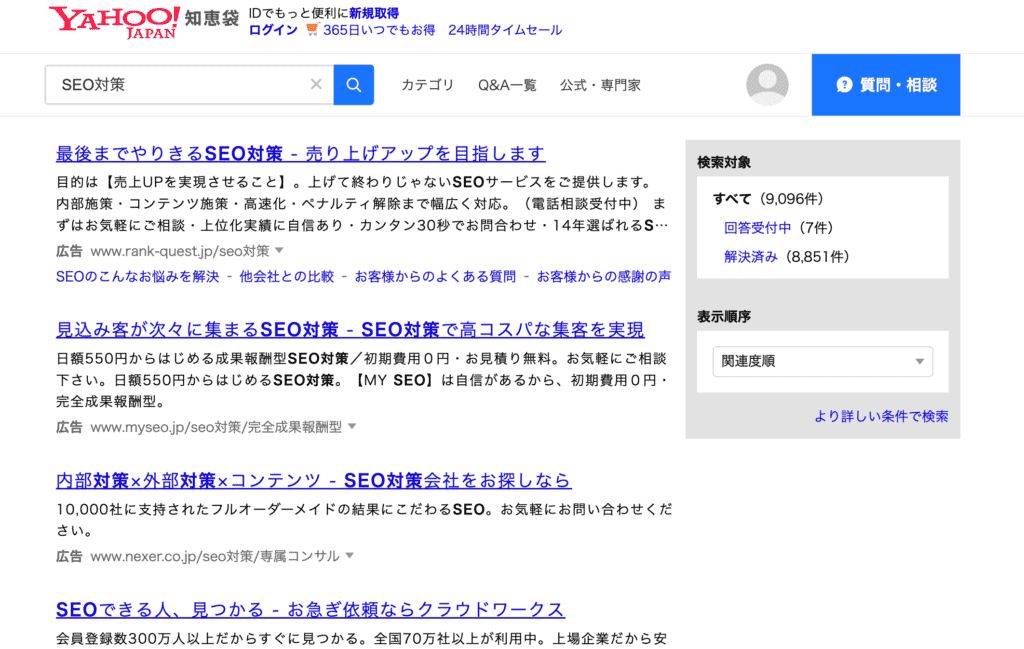

もう一つのアプローチは、検索結果やユーザーの声からニーズを汲み取ってリライトする方法です。狙ったキーワードで実際にGoogle検索して、上位1ページ目に表示される競合記事の内容を調査したり、「関連キーワード」やQ&Aサイト(Yahoo知恵袋など)の質問を参考に、ユーザーの具体的な悩みを洗い出します。

・検索結果上位ページの分析

タイトルやディスクリプション、見出し構成、本文の情報量などをチェックし、自記事との違いを把握します。ただし、上位記事の内容をそのまま真似するのではなく、自分ならではの付加価値(独自情報)を加える視点が重要です。上位10記事がどれも触れていない切り口や具体例がないか、自社の知見で補えるポイントはないか探してみましょう。上位記事を参考にしつつも、それ以上にユーザーの疑問を解決できる記事に仕上げることを目指します。

・関連キーワード

Google検索の下部に表示される関連検索キーワードや、サジェスト(検索入力時に表示される補完候補)は、ユーザーがそのキーワードで合わせて調べているトピックを示唆しています。そうした周辺ニーズも記事内でカバーできれば、情報の網羅性が高まりユーザー満足度が向上します。関連キーワードや共起語は、Googleもコンテンツ内容を理解する手がかりにしているため、積極的に取り入れるとよいでしょう。ただし、不自然にキーワードを詰め込みすぎないよう注意してください。

関連記事:関連キーワード【完全版】SEO対策における効果的な活用方法を解説

・悩み解決サイト

Yahoo知恵袋や教えてgooといったQ&Aサイトで、該当キーワードに関する質問がないか調べてみましょう。生のユーザーの悩みや知りたいことが分かります。それらの質問への回答を記事内に盛り込むことで、「痒い所に手が届く」コンテンツになります。実際に記事を公開して数ヶ月後に見返すと、「ここも補足した方が良いのでは?」というポイントが見えてくるものです。その際、検索意図に沿いながら上位記事にない有益な情報を2~3割追加するイメージでリライトすると、より上位表示されやすい記事に近づきます。

作成した記事を3ヶ月後に見返すと、必ずと言っていいほど違和感を感じたり改善点がみつかります。その際に、対策キーワードに対するユーザーの検索意図に沿いながら、上位記事にはない独自の有益な情報を2,3割混ぜてあげることで、上位表示しやすい記事となります。

関連記事:SEOにおける共起語とは?関連語、サジェストキーワードとの違いを解説

SEO効果のあるリライトのやり方

記事を上位表示させるためには、ユーザーとGoogleの両方から評価される記事を作成する必要があります。リライト対策でも、Googleに対して評価してもらうためのリライトやり方とユーザーに評価されるためにやるリライト方法があります。

Googleに評価されるためのリライトはSEO内部対策の範囲となることが多く、ユーザーに評価されるためのリライトは記事の構成を変更したり、情報を追加したり、導線を改善するなどの対策となります。

Googleからの評価を上げるためのリライト

Google評価を上げるリライトは内部対策が多く、キーワードをタグや文章に入れ込むなどのテクニカルなSEO対策のイメージです。Googleにページ内容をしっかり伝えるために、タイトル・ディスクリプションタグの見直し、hタグの見直し、内部リンクの追加などのリライトを実施します。

hタグに対策キーワードを入れる

見出しタグ(h1, h2 等)に主要キーワードと関連語を含めます。特にメインの対策キーワードはh1に、共起語や関連トピックはh2以降に含めることで、ページの構成やテーマをGoogleに明確に伝えることができます。

関連記事:hタグとは?見出しタグの正しい使い方とSEO効果を解説

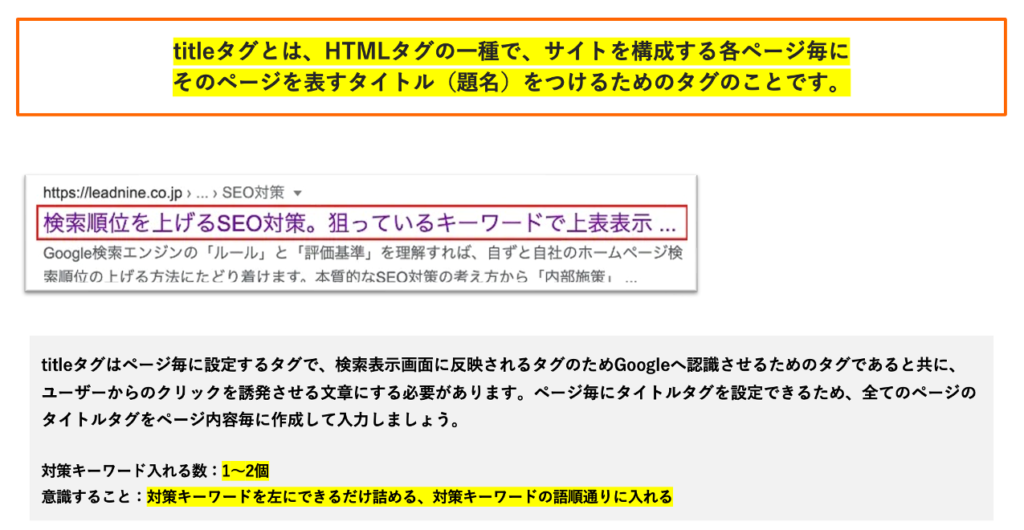

title/descriptionタグに対策キーワードを入れる

各タグへの検索順位向上のために効果的なキーワードの入れ方は「上位表示させるSEOキーワードの入れ方コツを公開」をご覧ください。

SEOに効果的なタイトルタグの付け方や押さえておきたいポイントについて詳しく知りたい方は、SEO評価の高いタイトル付け方【完全版】文字数と設定手順を解説をご覧ください。

上位ページの文字数を参考にリライトする

文章の長さ自体がSEO評価の決定打になるわけではありませんが、一般論として文字数と順位にはある程度の相関関係があります。上位表示されている競合記事と比べて自記事の文字数が明らかに少ない場合、提供している情報量が不足している可能性があります。どんな情報が足りないか分析し、必要であれば追記しましょう。

【参考】無料文字チェックツールURL

遷移率を上げるリライト

Googleアルゴリズムでは、1つの記事から他のページへユーザーがどれだけ回遊しているかも評価指標の一つとされています。たとえ記事単体の内容が優れていても、サイト内で孤立していて他ページに遷移がないと評価が上がりにくい傾向があります。

ユーザーの興味に合わせて関連する他記事への内部リンクを適切に設置し、サイト内の回遊性を高めましょう。内部リンクによってクローラー(Googleの巡回ロボット)の巡回効率も上がり、新規コンテンツが速やかにインデックスされる利点もあります。

【内部SEO対策について詳しく知りたい方向け】内部SEO対策とは?の疑問を全て解決!初心者でもわかりやすく対策手順を図解。

ユーザーからの評価(読者満足度)を上げるリライト

CTRを上げるリライト

検索結果でのクリック率を高めるため、タイトルタグとディスクリプションをユーザーが思わずクリックしたくなる表現にリライトします。順位が同じでもCTRが上がればアクセス数は大きく増加します。タイトルや説明文にキーワードを含めつつ、魅力的で具体的なメリットを伝えるよう心がけましょう。

(例: 「~の方法」ではなく「~の具体的な7つの方法【チェックリスト付】」のように、ユーザーの関心を引く要素を盛り込む)]

・タイトルタグの場所

・ディスクリプションタグの場所

滞在時間を上げるためのリード文章リライト

検索結果から記事に訪れたユーザーがすぐ離脱しないよう、冒頭のリード文を改善します。「このコンテンツは読む価値がある」と感じてもらえるリード文があるだけで、直帰率を大幅に下げられます。読者の関心を引く問題提起や共感を得る一文を冒頭に入れる、記事全体の要旨を簡潔に伝えて続きを読みたくさせる、などの工夫をしましょう。

即離脱を減らすリード文

問い合わせ率を高める導線設計に改善する

記事の目的が問い合わせや資料請求などコンバージョンにある場合、ユーザーがスムーズに行動できるよう導線設計を見直します。本文中の適切な位置に自然な流れでCTAボタンやリンクを配置できているか確認し、不足していれば追記します。ユーザーが内容に納得したタイミングでアクションを促すことで、CVR向上につながります。【関連記事】CVR(コンバージョン率)とは?計算方法や業界平均CVR、改善方法4つ解説します。

上位ページにはないオリジナル情報を追加する

検索上位に表示されている競合ページをチェックすると、どの記事も似たり寄ったりの内容だ…と感じることがあるかもしれません。上位表示されているということは、それらのページはいずれもGoogleから「ユーザーの検索意図を満たしている」と評価されているわけですが、だからといって上位ページの寄せ集めでは上位表示はできません。

Googleから見れば「既にある情報」をなぞっただけの新規ページをわざわざ上位に上げる必要がないからです。そのため、競合上位ページにない有益な情報(自社の知見や独自調査データ、具体的事例など)を追加することで、オリジナリティのある記事になり上位表示されやすくなります。

SEO効果を高めるリライトのコツ

効率よく検索順位をあげるためにここだけは押さえておきたいリライトのコツをまとめましたのでご覧ください。

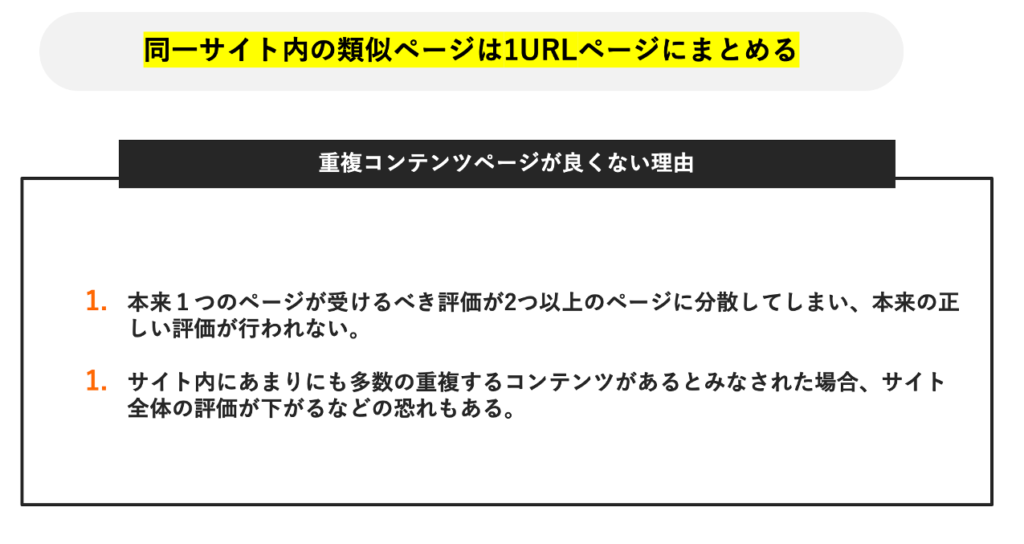

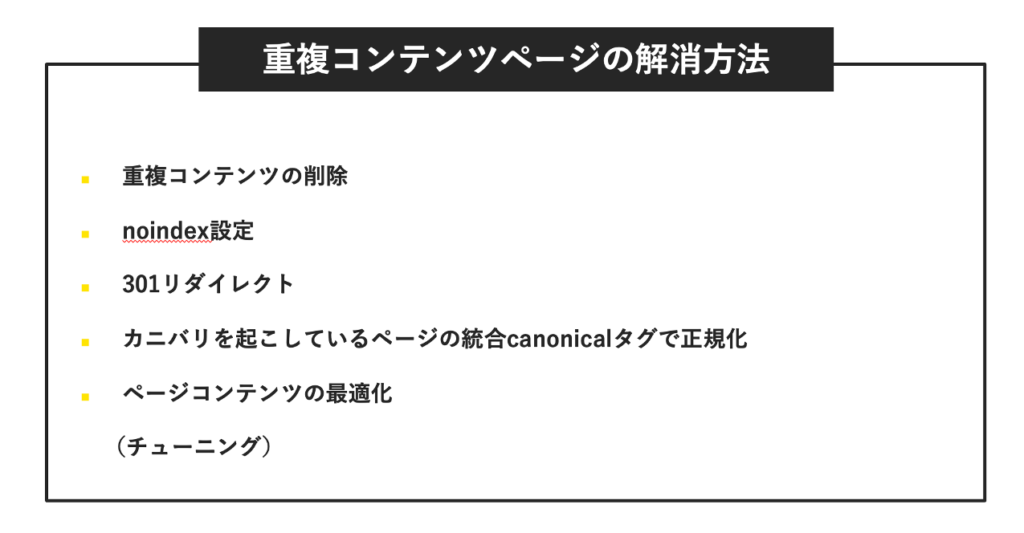

重複コンテンツを作成しない

一つのサイトに重複した内容の記事(ページ)があるとGoogleからの評価が分散して本来の記事ポテンシャルを発揮できません。発揮できないどころか、重複コンテンツが多いと検索順位が下落してしまうこともあるので注意して記事制作に臨む必要があります。

1つの対策キーワードに対して複数の記事がGoogleから評価され検索結果に上がってしまうことを記事のカニバリゼーションと呼びます。カニバリゼーションが起きた場合の対処法として、以下の対処方法があります。

① 記事を1つに統合する

② カノニカル設定をする

③ 一部をどちらかの記事に移管し内部リンクでつなぐ

④ いらない方の記事を消去する

複数の記事で重複コンテンツを作成を防ぐには、記事を作成する前のキーワード選定と同じ検索意図キーワード群をグルーピングすることが大切です。

キーワード選定方法やグルーピングに自信のない方は「SEOキーワード選定のやり方(コツ)初心者でも1から実践できる選び方手順をお伝えします」をご覧ください。

関連記事:重複コンテンツとは?SEOへの影響とGoogleペナルティ基準を解説

関連記事:SEOのキーワードカニバリゼーションとは?解消方法とおすすめツール3選

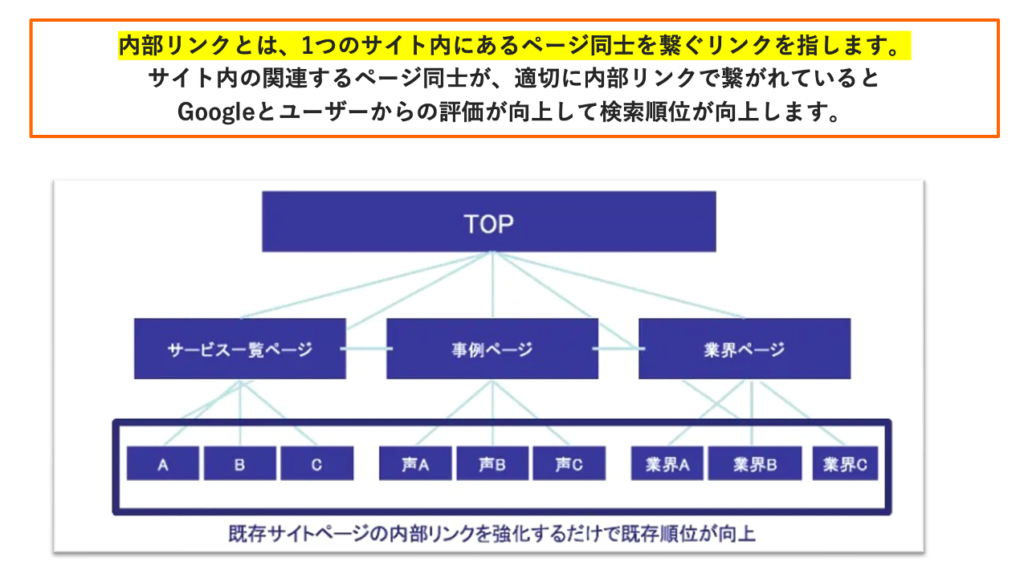

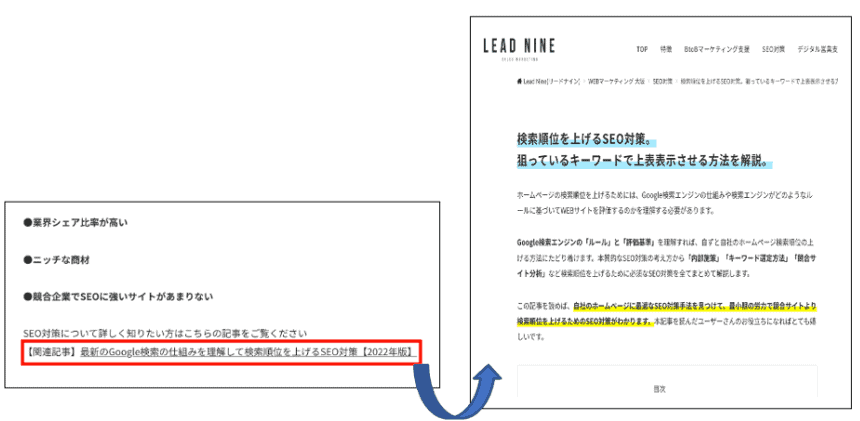

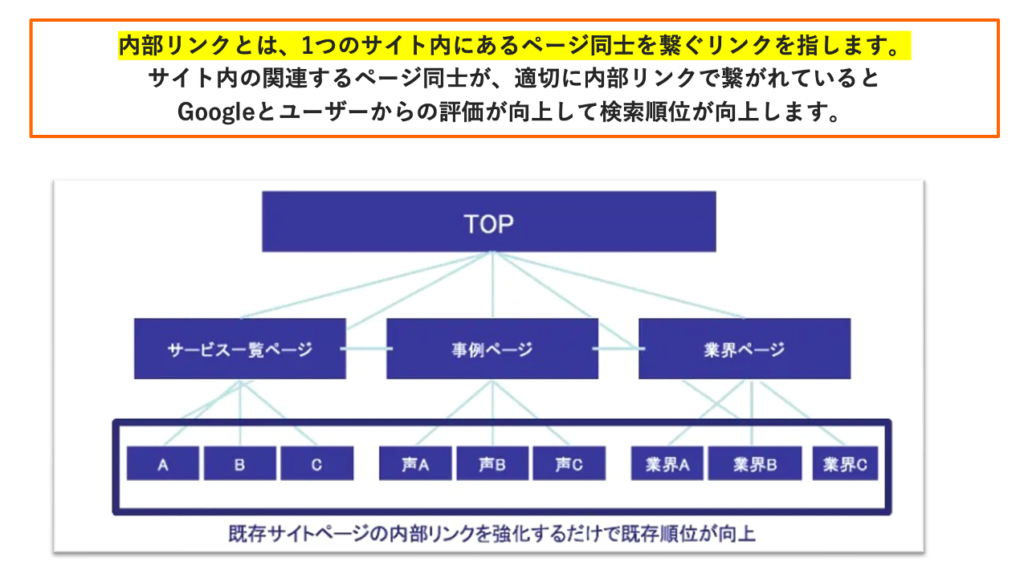

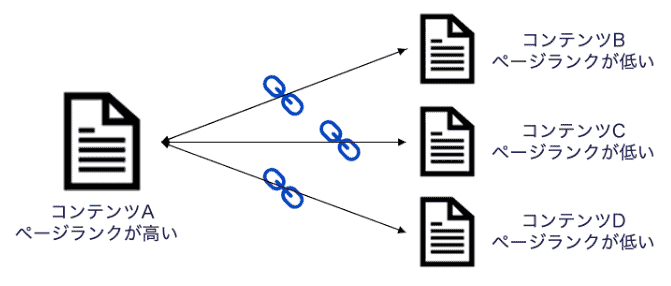

関連記事を内部リンクで繋ぐ

既存サイト内の関連するページ同士をリンクで繋ぎます。

サイト内の関連ページを適切に繋ぐとリンク元とリンク先の両ページの品質が高まり相乗効果で上位表示ができます。

内部リンクはGoogleクローラーに対して大きな効果があります。

・クローラーが巡回するの網(内部リンク)を張り巡らして新規コンテンツのインデックスを早める。・コンテンツの情報を最大限認識してもらうためにも、内部リンクでクローラーを誘導する。・記事同士の関連性を高め、網羅性・専門性・権威性をサイト全体で伝えることができる。

サイト全体の検索順位を押し上げるための内部リンク貼り方を知りたい方は「内部リンクとは?SEO効果の高い内部リンク対策」をご覧ください。

Googleに評価されるキーワート入れ方をする

対策キーワードをページ内に入力しても、キーワードの入れ方だけで検索順位の上がり方が大きく変わってきます。逆にGoogleから読み取られやすい、キーワード入れ方を知っているだけで検索順位を向上させることができます。

入れ方のコツは以下の4つになります。

①キーワードを左に詰めて入力する

②対策キーワードと同じ語順で入力する

③各タグに合ったキーワード数を入れる

④タグと本文に不自然にキーワードを多用しない

詳しい対策キーワードの入れ方を知りたい方は「上位表示させるSEOキーワードの入れ方コツを公開」をご覧ください。

オリジナルの画像を入れる

現在のSEOではオリジナルの画像を記事に使用した方が、無料素材を使用した記事よりも順位があがりやすいです。そのため、できるだけオリジナルの写真やイラストを使用して記事を作成することを推奨します。

検索意図に沿いながらオリジナル情報を盛り込む

上位表示させる記事を作成するコツとして

対策キーワードに対するユーザー検索意図を7割合わせながら、3割はオリジナルの情報を盛り込むことが今のGoogleアルゴリズムで評価されるために大切です。たとえ記事内容がよくても既に上位ページにある情報ばかりで構成されている記事は、よほどドメインパワーが高いサイト出ない限り上位表示できません。

著者監修を入れる

Googleがサイトを評価する一つのポイントとして「どんなサイトが発信しているコンテンツなのか」を重要視しています。具体的には以下の3つのような信頼性・権威性の高いサイトをGoogleは評価します。

- ユーザーが専門的だと思える経歴のある人物は発信しているサイト

- サイトの運営者が業界トップクラスの企業や政府機関の担当者など

- 特定のジャンルについての良質なコンテンツが網羅されている専門的なサイト

そんため、Googleから信頼性・権威性の高いと評価されている人が執筆/監修した記事は順位が上がりやすいです。監修者は以下のような形で掲載して、監修者のSNSや運営しているサイトのリンクをつけることでGoogleから監修者と記事の関係性が伝わり記事への信頼性が上がります。

↓記事監修者の記事掲載例です

本当にユーザーのためになる記事を作成する

まずは想定される読者がどんな人か、どんな悩みを持ち、検索エンジンを通じてどんな情報を知りたいかを具体的に想像します。そして記事を作成するときのコツとして、知識のなかった頃の自分に対して基本から丁寧に教えてあげるようなイメージで作成するとユーザーにとってもわかりやすい記事を作成しやすくなります。

記事作成で大切なことは、1発で完璧を目指さずに作成後に何度も記事を見返して、論理の飛躍がないか確認したり、記事構成や文章の流れに違和感がないか、関連してユーザーが知りたい記事へ内部リンクでつなげるところはないかなどをリライトしてブラッシュアップすることで100点の記事にすることです。

SEOリライトまとめ

Qリライトする記事の選び方はなんですか?

QSEO効果を高めるリライトコツはなんですか?

既に1ページ目や検索結果にある情報を新規記事にまとめたところで、誰のためにもならずなんの意味もありません。まだ検索結果に表示されていない情報が書かれている記事を作成して初めてユーザーのためになりGoogleからも評価されます。これが記事を作成する上で大切な本質的考えとなります。

今後SEO業者への外注依頼をご検討されている方は、SEO業者への依頼後で失敗しないために必要な「業界予備知識」と「業者選定方法」を詰め込んだSEO業者への依頼で失敗しないために必ず見て欲しい「予備知識」と「業者選定方法」をご覧ください。

SEO対策外注の費用相場や、対策毎の平均費用感を詳しく知りたい方は、「SEO対策にかかる費用【まとめ完全版】外注料金相場と業者選定ポイントを徹底解説」をご覧ください。

【PR】弊社では検索順位の上位化は当然で、売上最大化をゴールとした

SEO対策・コンサルティングをご提供していますのでよろしければご覧ください。→SEO対策・コンサルティングサービスはこちら